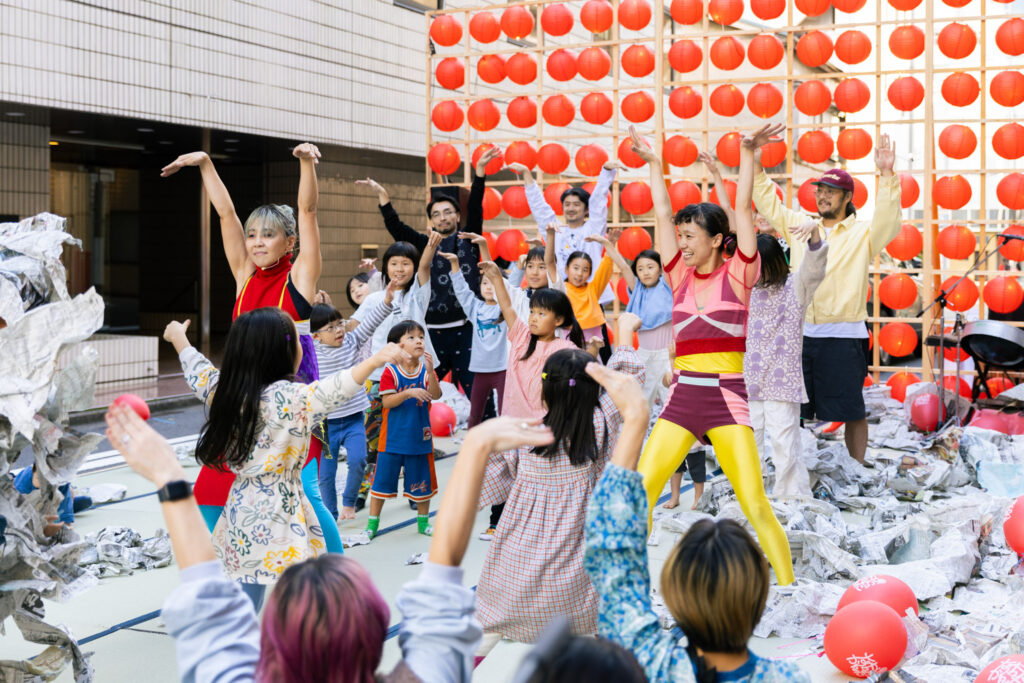

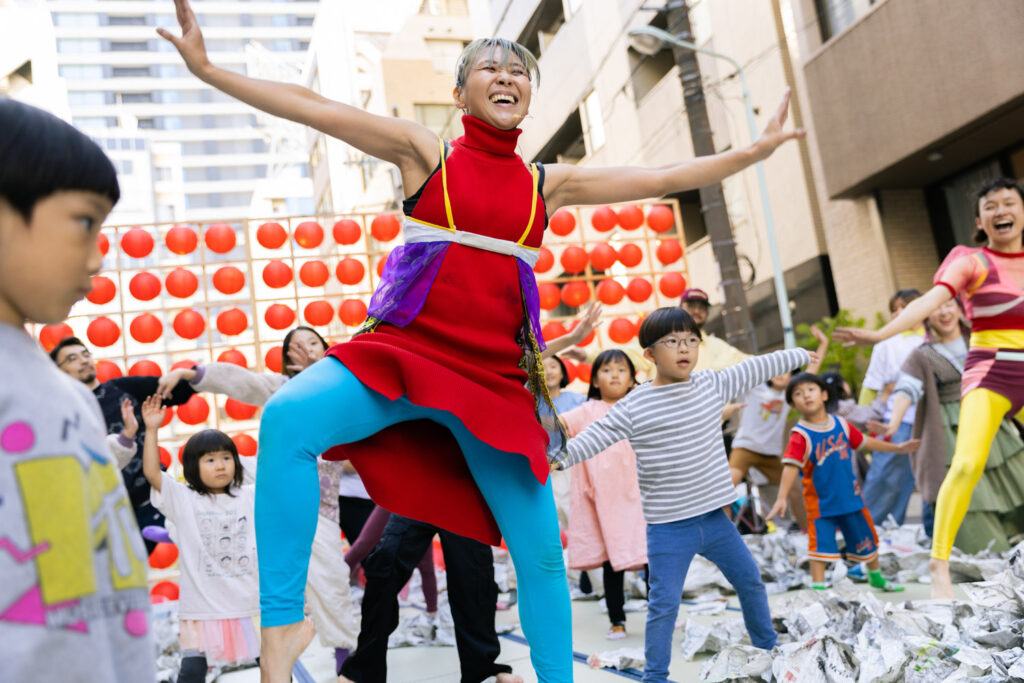

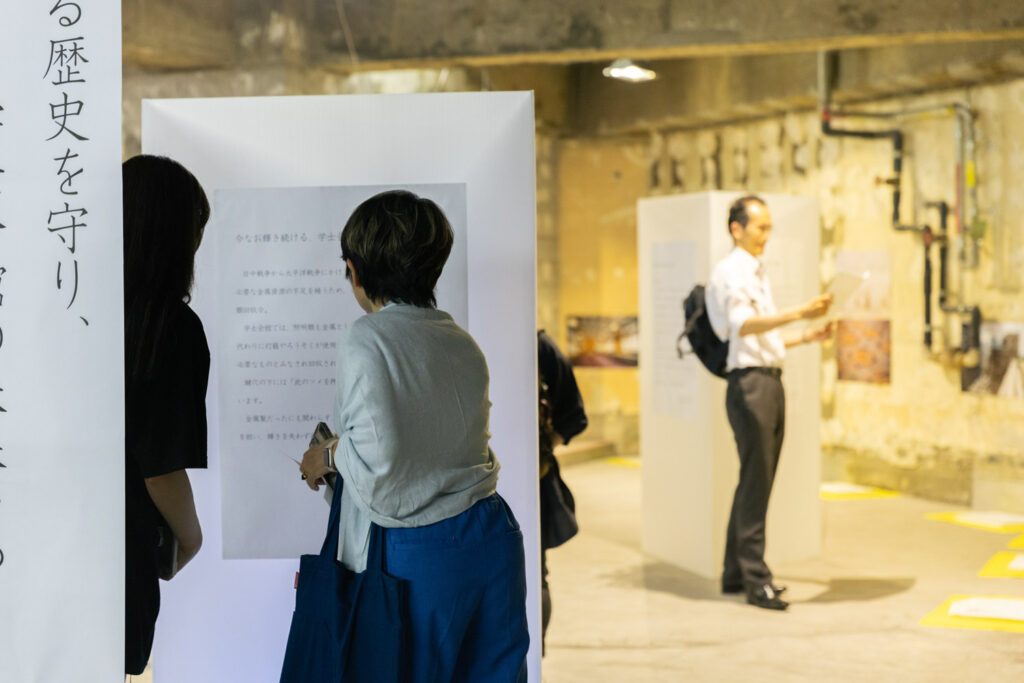

日本三大祭のひとつとされる神田祭。

壮大な歴史と規模を誇る日本屈指のお祭りですが、そこには、まちの人々の手によって絶やすことなく受け継がれてきたという背景があります。時代とともに、地域に関わる人もまちの形も変わりゆく中で、伝統としてあり続ける神田祭。どういった人たちが、どのようにしてこの日を支えているのでしょうか。

約400年の歴史を持ち、108町会が参加するほどの規模ゆえに、関わる人の数も膨大ですが、その中で中心となって支え続ける「陰の立役者」に密着します。

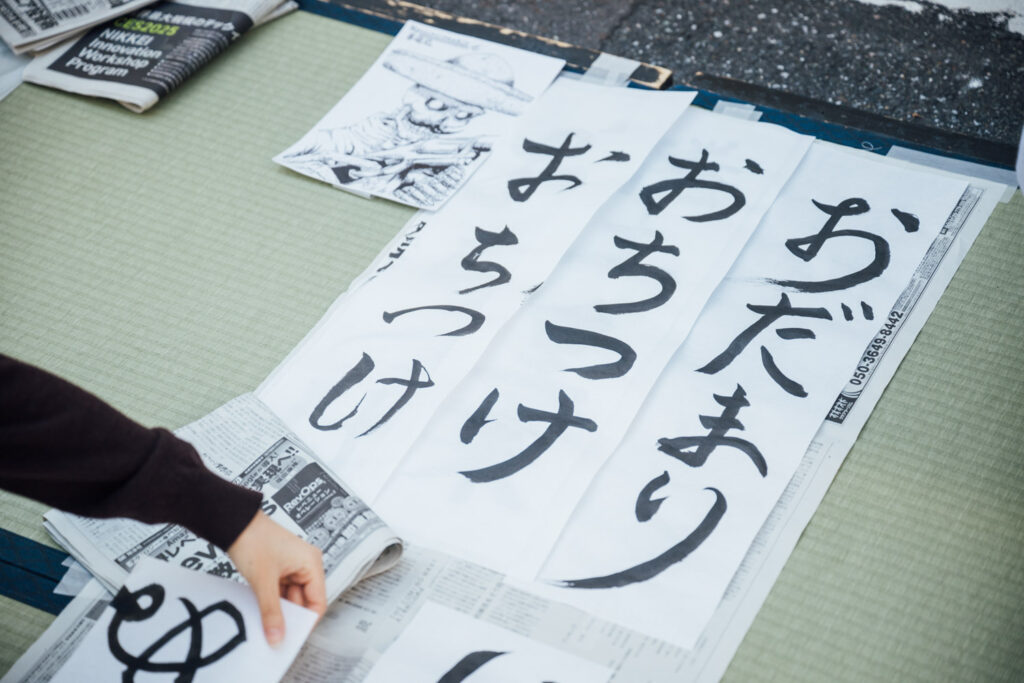

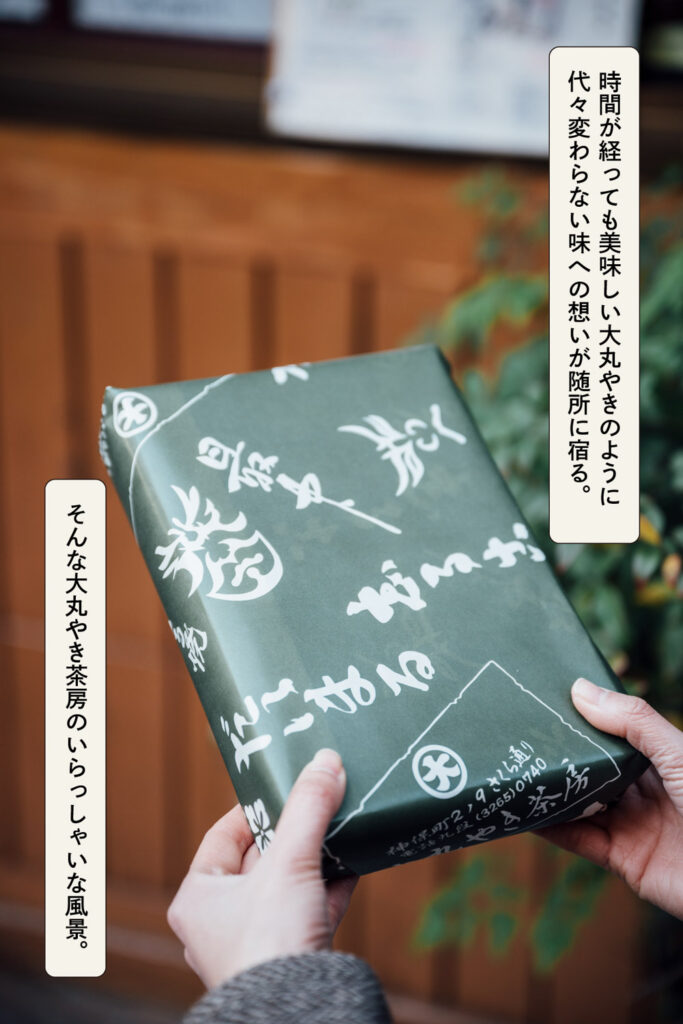

まず一人目は、神田祭の大事な風景をつくる「鳶頭」。神田祭の時期になると、各町会に神様に献上する食事や御神輿を飾るための神酒所が建ち、建物には軒花提灯が掲げられますが、それらを手掛けているのは鳶頭です。また、御神輿渡御など出発する際に歌われる木遣も鳶頭を筆頭に行います。

そんな神田祭の風景に欠かすことができない重要な要素を担っている鳶頭。今回は神田錦町の鳶頭である渡辺晋作さんにお話を伺いました。

〜〜〜〜〜〜〜

●まちに神田祭の風景をつくる

——お忙しい時期にお時間いただきありがとうございます。(取材時は4月後半)

いままさに準備の真っ只中だと思いますが、毎年いつ頃から準備をされるのでしょうか?

渡辺 神田祭の開催は5月ですが、その前に各町会で神輿体験や前夜祭といったイベントを行うのでそこから逆算して動き始めます。私は神田祭では、錦町二丁目町会、小川町三丁目南部町会、錦三丁目第一町会、錦町三丁目町会を担当していて、それぞれ4月中には御神輿を飾る神酒所を完成させました。他にも軒花提灯の下地を作って各所に取り付けたり、紙垂を張ったりと4月初めから作業を進めていましたね。

——町内のお店やビルの入口に掲げられる提灯が「軒花提灯」ですね。あの光景を見かけるといよいよ神田祭だなと感じます。

渡辺 ありがとうございます。まちの中で作業を行うのは4月に入ってからですが、細かな作業は2月頃から進めていますね。紙垂を折ったりだとか、雨で仕事が中断される時なんかにやっているんです。

——そうした装飾物は毎回一からつくっているのでしょうか?

渡辺 そうですね。昔は錦町三丁目内に親父の家があったので使い回せるものは保管していたんですけど、もう場所がなくなってしまったので基本は一からです。パイプなど嵩張らないものだけ場所を借りて置かせてもらっていて、丸太やベニヤといった大きな材料は毎年新たに仕入れています。

——御神輿は代々受け継がれていますが、神酒所はその都度材料を仕入れてつくられるんですね。神酒所には設計図などはあるのでしょうか?

渡辺 いや、ないですね(笑) すべて記憶を頼りにつくります。そもそも神酒所を建てる場所自体、まちの変化の影響もあり昔からずっと同じというわけではないんです。現在は施設のオープンスペースを借りることが多く、当然使用できる範囲が限られています。例えばこの場所は奥行きが出せないから横幅を広くしようかとか、基本的な構造はありつつ、その場所や条件に応じて見せ方を考えているんです。

——熟練の技術と勘所が必要ですね…!

渡辺 町会からの依頼ではありますが、どのようにつくるかは完全に任されているからこそできるつくり方でもありますね。自分の場合もそうでしたが、基本はつくりながら学ぶしかないんです。一緒に脚立に登ってその場その場で判断しながらつくり上げていくので、やりながらでしか受け継ぐことはできないと思いますね。

——どうつくるかは鳶頭に委ねられているとのことですが、つくり方の匙加減はどういったところで決まるのでしょうか?

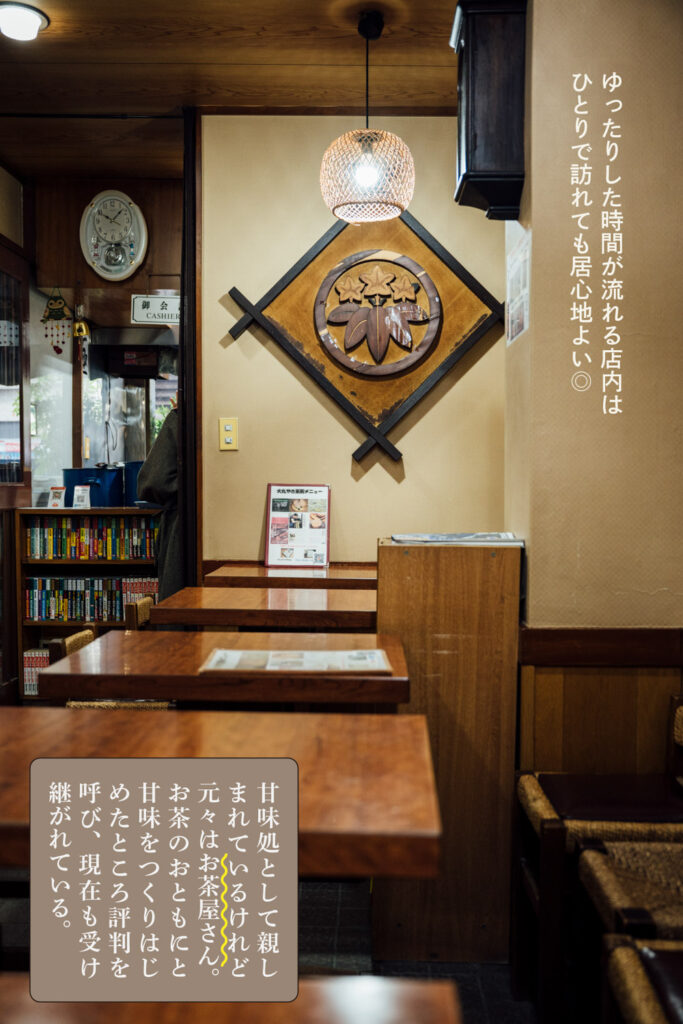

渡辺 毎回壮大な神酒所をつくっている町会もありますが、そうしたところはやっぱり予算と期間をかなりかけているんですよね。結局は商売なので、そこが一つの基準になります。ただ、この仕事は町会との信頼関係によって成り立っていて、長い付き合いを通して認めていただいてから、やっと仕事を頼んでもらえるので、神酒所をつくるということはとても貴重でありがたいことなんです。一からつくるということは当然とてもお金がかかることなので、他の地域では既製のテントで済ませることもあるんですよね。

それでも神田のみなさんはこういった伝統に誇りを持って依頼してくださるので、その想いをしっかり汲んで、できる限り立派なものをつくろうと工夫しています。

●裏で現場を先導する

——神田祭当日には鳶頭としてどのようなことをされるのでしょうか?

渡辺 基本的には全体の工程を把握して現場を先導します。御神輿の担ぎ手も、御神輿を運ぶルートや段取りを把握している人はごく一部ですからね。

例えば宮入の前日に行われる神幸祭では、朝5時に神田明神に集合して行列に同行します。実は神田祭と同じ日に、神田駿河台にある太田姫稲荷神社でも例大祭があるのでそちらにも顔を出さないといけなくて。そこからまた各町会の手伝いをして夕方になったら神田明神に行ったりと、終日歩き回ってますね。翌日の宮入では、はじめに神酒所の前に御神輿を出して出発式の木遣を担当します。その後は町会の御神輿に同行したり、宮入で再び木遣をしたりと、この日もあちこち行くわけです。他の鳶頭もだいたいこういった動きだと思います。

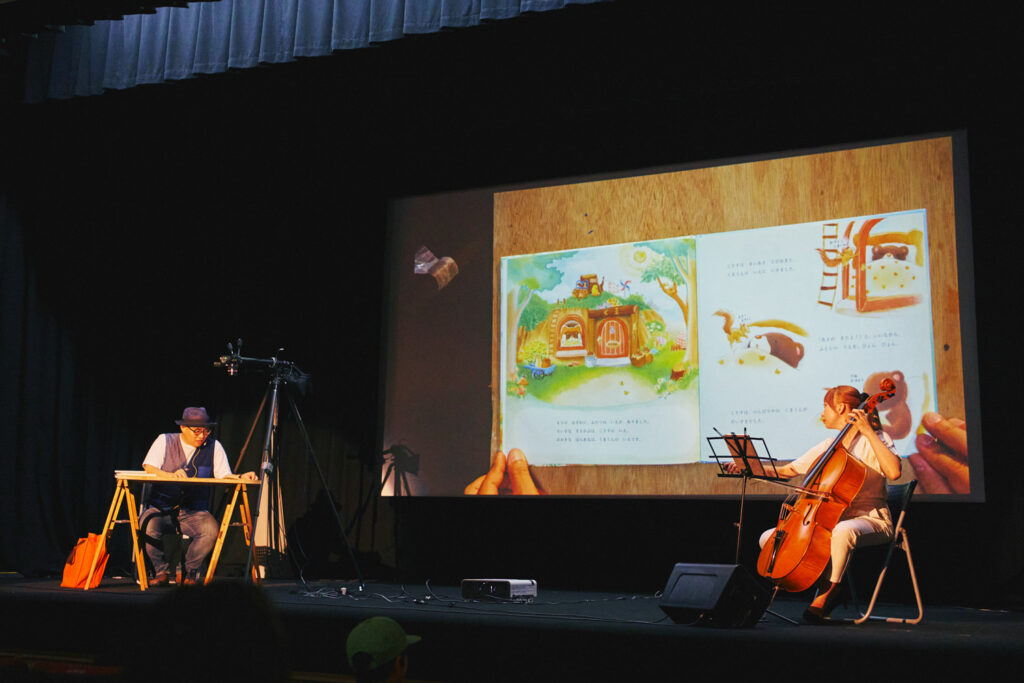

——木遣はとても迫力があり、神田祭に欠かすことができない光景だと思います。もともとは鳶の方々の作業唄だったそうですね。

渡辺 そうですね。私も木遣を行いますが、神田明神などの大きな場面では町火消の伝統を紡ぐ「江戸消防記念会」という寄り合いにお願いして木遣をしていただきます。東京都指定無形文化財にもなっているように、一つの伝統文化として受け継いでいますね。

——最後の工程まで見届ける立場かと思いますが、鳶頭の方の一日の締めはどこになるのでしょうか?

渡辺 神田祭はとにかく規模が大きいので、神幸祭の大行列に同行する若手の鳶や、宮入で木遣をしてもらう他の鳶頭たちを呼んでいるんです。多くの人に協力してもらっている手前、ひと通りの工程が終わってすぐ解散というわけにもいかないので、みんなに一杯やってもらうようお店を用意しますね。要は労い、もてなすことが締めですね。

撤収については宮入の日にある程度片付けてしまって、翌朝にはバラすだけにしています。月曜日になると仕事で来れない人が多いので、名残惜しさもありますが町会の人もある程度いるその日のうちにみんなで一気に作業してしまうんです。

●鳶頭としての意地

——鳶頭がある意味「仕事」として淡々とこなすことで、神田祭の空気が締まるような気がします。渡辺さん自身はいつ頃から関わっているのでしょうか?

渡辺 高校生の頃から関わっているので40年程ですね。うちの組はだいたいそれくらい長く関わっていて、中には生まれた時からという人もいます。ただ、親や自分の代で辞めることが結構増えているんです。昔は一人一町会を担当すればよく、若手が町会を持つことなんてできませんでしたが、いまはみんなで手分けして複数の町会を担当しているような状況で、正直いつまで続けられるかわかりません。

——こういう景色が見れるのは本当に貴重なことですね。

渡辺 ただ、神田祭自体だって最近でも震災やコロナによって開催を見送った年があり、絶えず続いているわけではないんですよね。変化を受け入れながらどう続けていくか、ということはずっと考えていることだと思います。まちも人も変わっていて、住民がいないので地域外から担ぎ手を呼んだり、企業が参加することも増えました。企業の軒花提灯も私たちが取り付けますが、人によっては単なる施工業者のように扱われることもあります。関係性が薄い人にとっては仕方のないことかもしれませんが、伝統ある祭事であり、まちの人が想いを持って続けてきたことなので、そうした背景はうまく伝えていかなければならないと思いますね。

——鳶頭の方々は神田祭の現場を支えながら、その精神も受け継いでいる重要な存在だと思います。そんな大きな役割を担う渡辺さんにとって、神田祭とはどういった存在でしょうか。

渡辺 御神輿に同行していると「鳶頭も神輿を担ぐんですか」とよく言われますが、それは鳶頭の仕事ではないんです。二年に一度、町会の旦那衆を楽しませるということが我々に任された仕事です。壮大な祭礼を問題なく開催することも大事ですが、何よりも普段世話になっているみなさんに楽しんでいただかないといけない。終わった後に、「頭、お祭りよかったよ」といっていただけることが一番嬉しいんです。仕事といえば仕事ですが、町会との信頼や鳶頭としての意地を背負った大きな存在ですね。

Edit/Text: Akane Hayashi

Photo: Tada, Yuka Ikenoya(YUKAI)