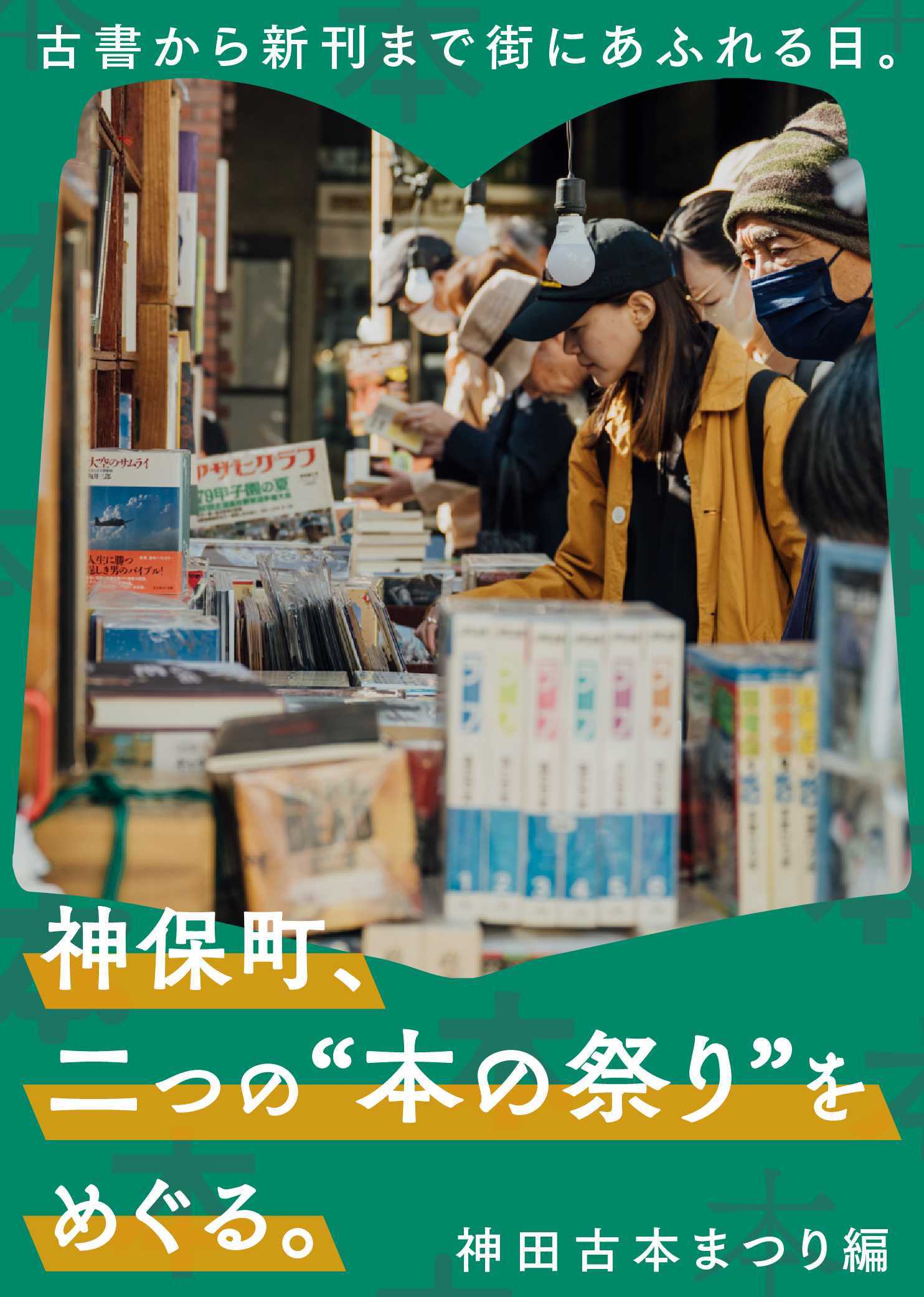

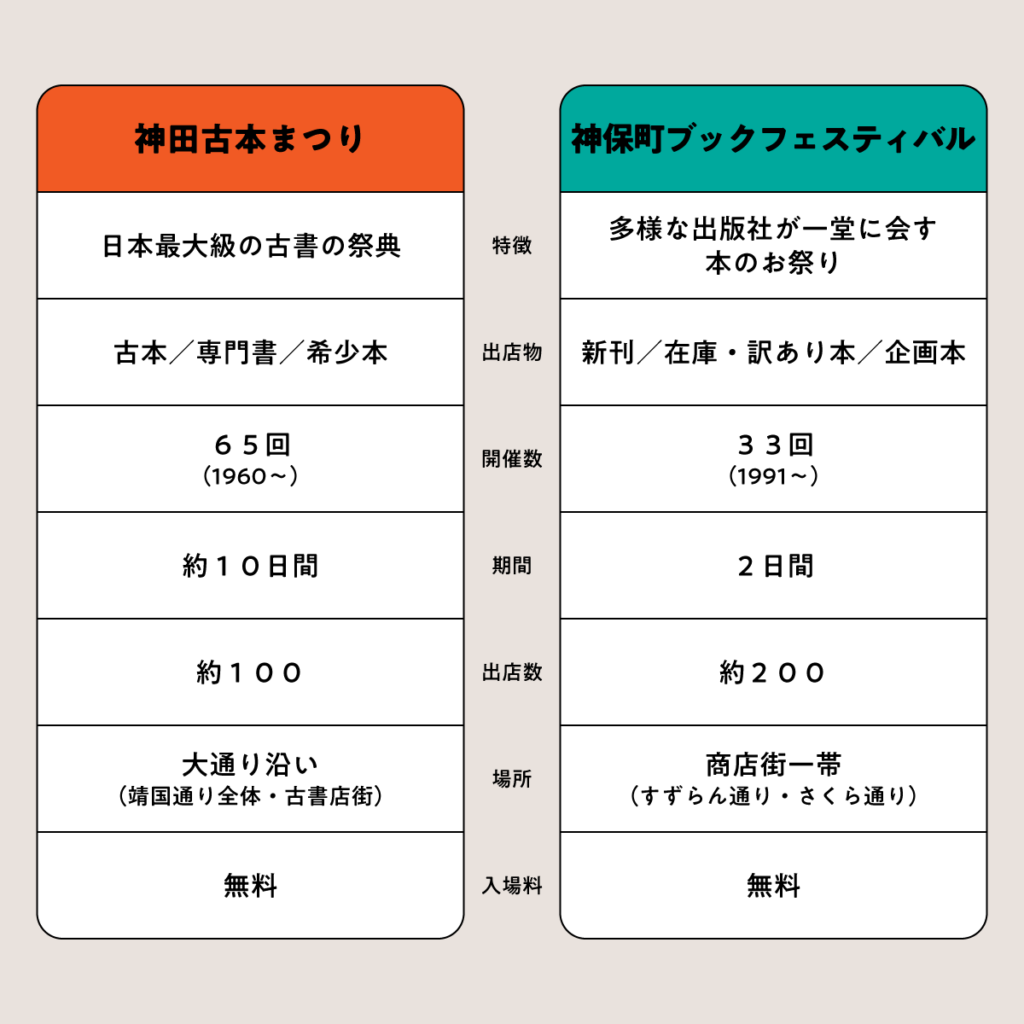

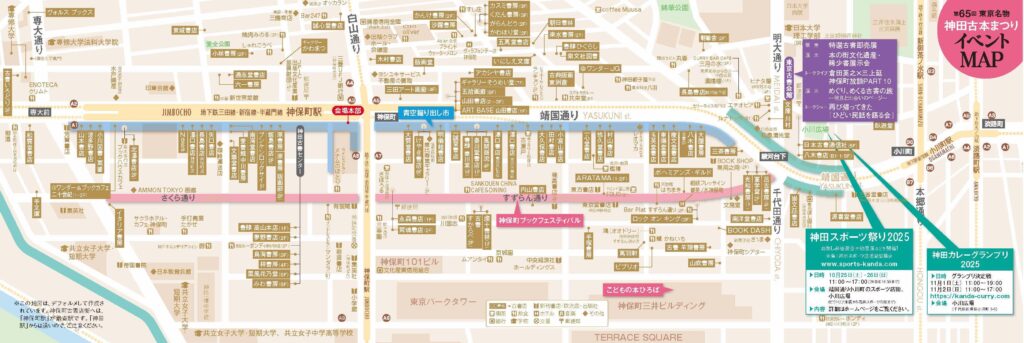

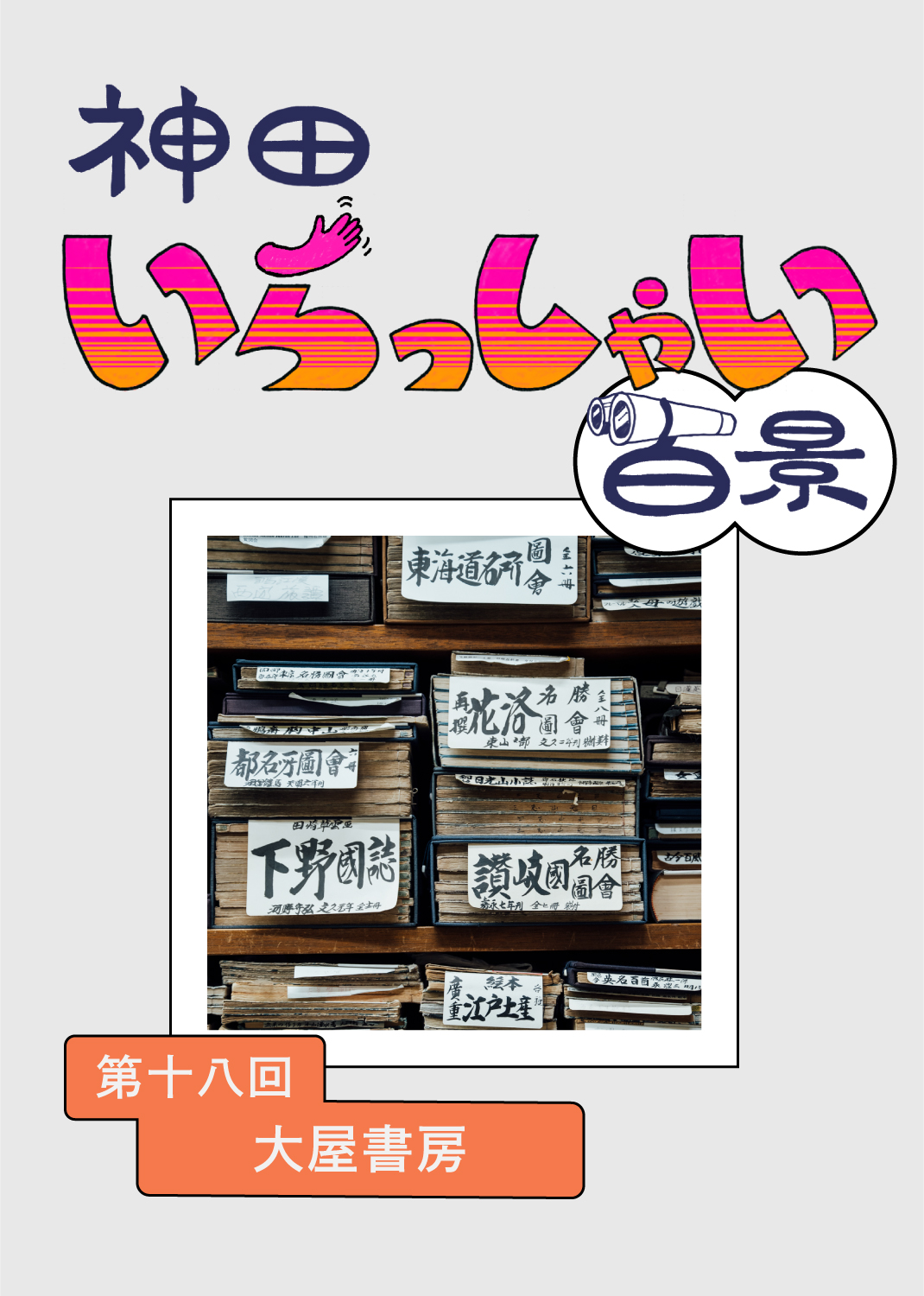

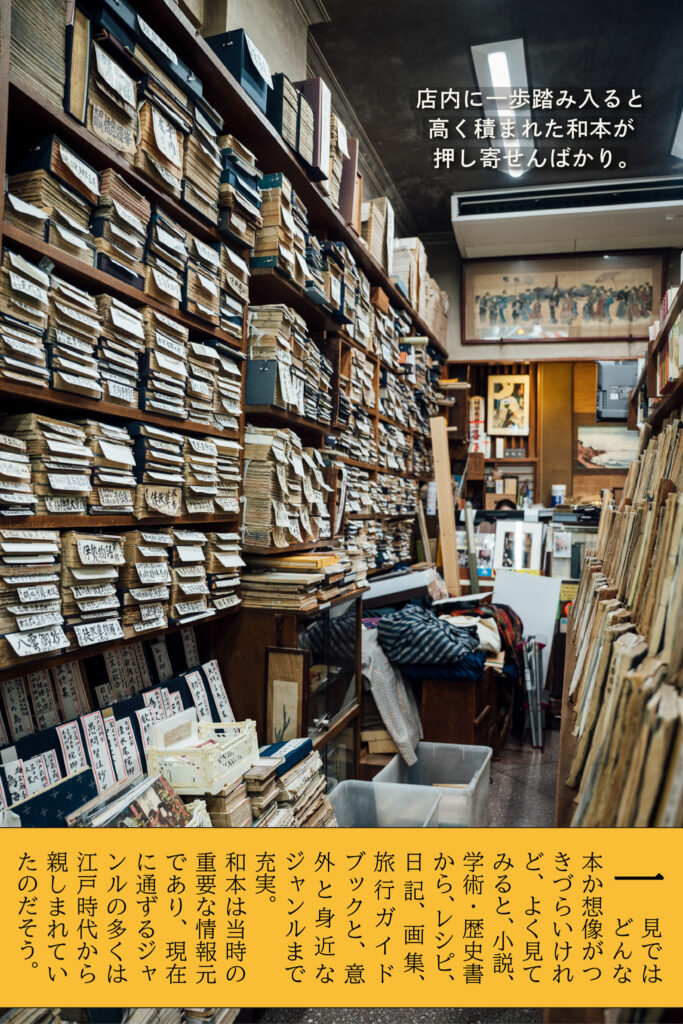

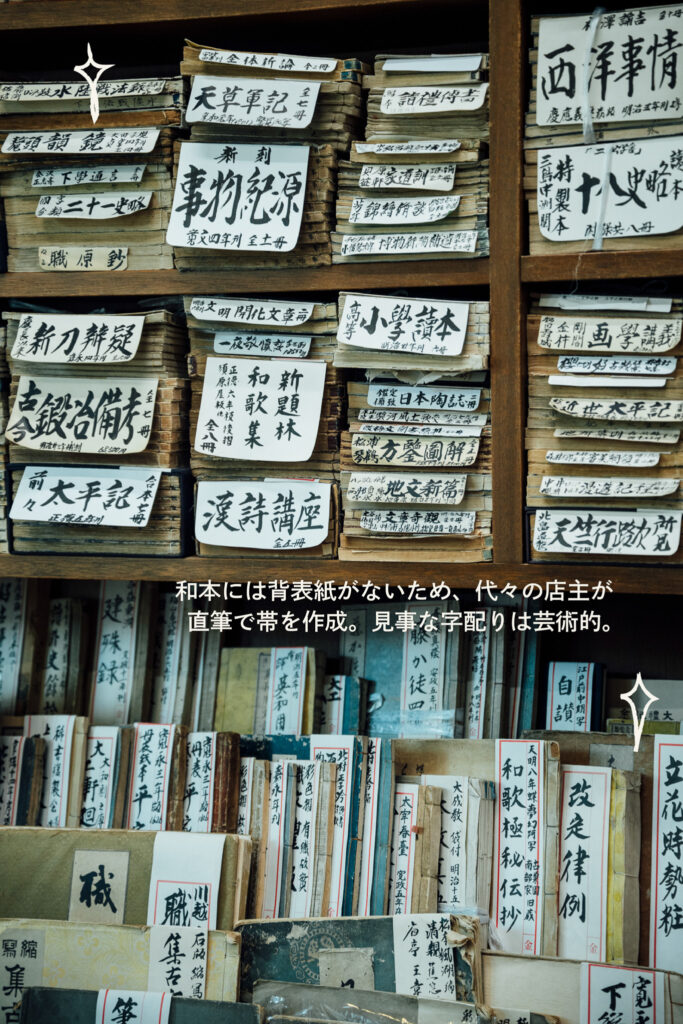

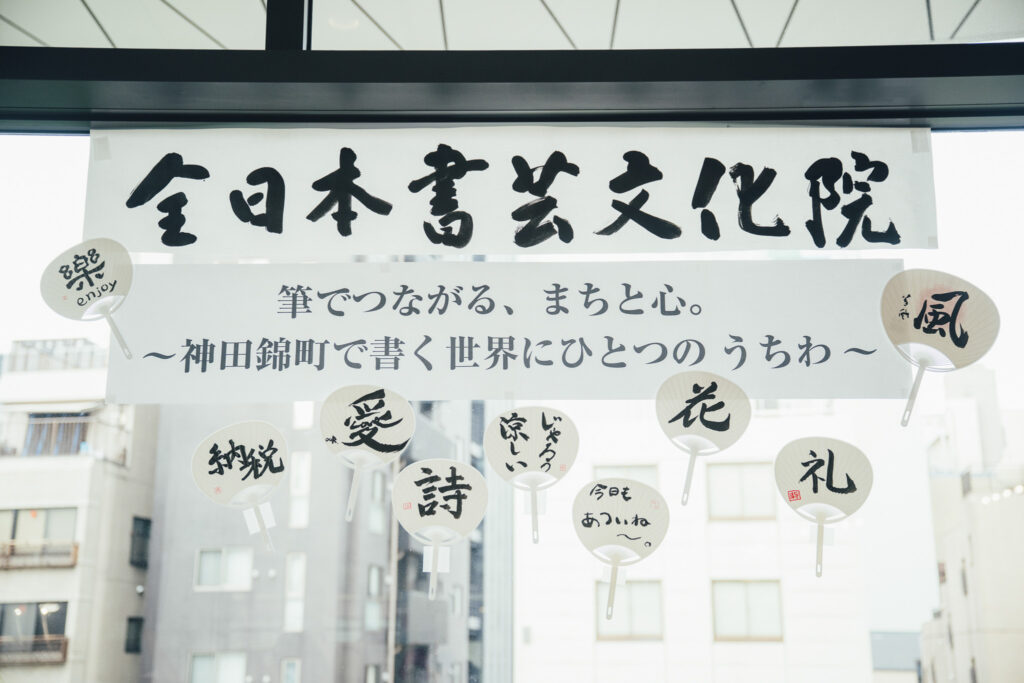

本の街・神田神保町。古書店や出版社が多く集積し、近年では世界からも注目を集めているこの街では、毎年秋に大規模な本のお祭りが二つも開かれます。

それが、「神田古本まつり」と「神保町ブックフェスティバル」。それぞれ異なる背景のもとに生まれた別々のお祭りですが、この街の風物詩として長く親しまれてきました。

一方で、その規模の大きさゆえに、全貌を把握しきれていない方も多いのではないでしょうか。

そもそも、二つのお祭りの違いは何なのか。

どんなお店が集まり、どんな本が並ぶのか。

そして、本の街・神保町で行われるからこその楽しみとは——。

神保町はいつ訪れても多彩な本が集まる街ですが、お祭りならではの巡り合わせがあるこの機会。「神田古本まつり」と「神保町ブックフェスティバル」を通して街へとあふれ出す、さまざまな本との出会いをご紹介します。

〜〜〜〜〜〜〜

●本をつくり続ける出版社による、新刊中心のフェス

神保町ブックフェスティバル

神保町ブックフェスティバルは1991年に始まり、老舗書店や飲食の名店が並ぶ神田すずらん通り商店街を中心に200以上のワゴンが立ち並ぶ大規模な本のお祭りです。多様な出版社が出店するこのお祭りは、出版業界の今を体感できる場とも言えます。

そんな大きなイベントを取り仕切る、神保町ブックフェスティバルの実行委員長であり、三省堂書店 代表取締役社長の亀井崇雄さんにお話を伺いました。

——神保町ブックフェスティバルはどういった背景から始まったのでしょうか。

亀井 神保町ブックフェスティバルが誕生したのは1991年で、神田古本まつりの30年ほど後になります。当時はすでに神田古本まつりが多くの人に親しまれていましたが、新刊書を中心としたお祭りを新たにつくることで、さらに神保町を本の街として盛り上げようと、街の人が中心となって立ち上がりました。

——どのような方が出店されるのでしょうか。

亀井 主に出版社です。各出版社が自社で刊行した書籍を、倉庫などに保管している在庫を含めて販売する形になっています。その他にも、開催地であるすずらん通りをはじめ、周辺の飲食店や文房具店など、本以外のものを扱うお店も出店しています。

そういった近隣店舗を除いては、基本的には募集制で、出版社であれば規模の大小は問いません。老舗から新規の出版社まで、販売できる本をお持ちであれば、幅広く参加できるようにしています。

——小規模だったり、インディペンデントな出版社であっても、ワゴンを並べられる本があれば出店できるんですね。

ワゴンはすずらん通りからさくら通りに渡って並びますが、当初からこれほどの規模だったのでしょうか。

亀井 最初から比較的広いエリアを使っていましたが、当時は一社でワゴンを二台持つなど、ゆとりのある配置でした。

ただ、近年は出店希望者が大幅に増え、200社を超えるようになったため、現在は一社あたりワゴン一台に制限しています。それでも数が足りず、やむを得ずお断りすることもあります。

——近年の出版の盛り上がりを感じますね。当日は200台ものワゴンが並ぶとのことですが、ジャンルごとのエリアなどあるのでしょうか。

亀井 特にジャンルによってエリア分けをするようなことはしていません。毎年出店されている出版社さんについては、なるべく同じ場所になるよう調整していますが、基本的にはさまざまな分野のワゴンが隣り合う配置になっています。

配置についても質問があればお答えしていますが、会場でマップの配布はしていないんです。目的を決めずにぶらぶら歩きながら、「これだ!」という一冊との出会いを楽しんでいただきたいと思っています。

——200台以上も並ぶワゴンの中から出会いを楽しめるのは、想像するだけでもわくわくします。

亀井 実際に回ってみるとあっという間に時間がすぎてしまうので、余裕を持ってお越しいただけるといいかもしれませんね。

専門書のみを扱う出版社もありますが、普段あまり馴染みのない分野の本と出会えるのも、このイベントならではです。出版社の方と直接話ができるのも貴重な機会なので、そういった交流も大きな魅力だと思います。

——確かに、出版社の方が店頭に立つ機会は普段なかなかありませんよね。

亀井 ご自身が担当された本については隅から隅までご存知ですし、出版社の方の視点でおすすめを聞いてみると、新しい発見があると思います。出版社の方にとっても、読者の方と交流できる機会は貴重なので、楽しんで参加されているんです。本との出会いだけでなく、つくり手と読み手が交わるお祭りとして、存分に楽しんでいただきたいですね。

——出店者・来場者ともに非常に多くが集まり、本当に大規模なイベントですが、これまで続けてこられた中で大切にしてきたことは何でしょうか。

亀井 愚直に「本のイベント」として続けてきたことだと思います。出版不況や書店の減少など、業界を取り巻く環境は変化してきましたが、それを意識して大々的な広告を打つようなことはせず、とにかく絶やさず開催し続けることに徹してきました。そうした積み重ねが、自然と広がり、今の盛況につながっていると感じています。

開催地が神保町という街の求心力も大きいと感じるので、「本のイベント」であり「街のイベント」として、残していかなければいけないと思いますね。

——こうした規模のイベントを続けていくには、運営の組織づくりもとても重要に思います。実行委員会として運営されていますが、どのような方が関わっているのでしょうか。

亀井 弊社の社員をはじめ、この界隈の出版社や書籍関連のサービスに携わる方、地域のフリーペーパーの編集長など、さまざまな形で神保町や本に関わっている方々が集まっています。長年尽力されている方も多く、世代交代をどう進めていくかは大きな課題です。本業の合間を縫って準備をしているので、正直忙しく大変な面も多くありますが、それでも当日を迎えると、皆さんとても楽しそうなんです。特に出店者や来場者の様子を見ると、「やってよかった」と心から感じます。こうした感覚は言葉ではなかなか伝わらないところですが、この場の意義や熱量も含めて、次の世代へ引き継いでいきたいですね。

——改めて、この街にとって神保町ブックフェスティバルはどのような存在でしょうか。

亀井 本は今、さまざまな方法で購入できますが、このイベントは街同士、人同士のつながりを保つための場でもあると思っています。

本に関わる仕事をしている立場からすると、これだけ多くの人が「本を買うためだけ」に集まる光景を目の当たりにすると、本当に勇気をもらえます。それはきっと出店者も来場者も同じで、本が好きな人たちが「まだ本は廃れていない」と再確認できる場なんですよね。なんとかここを旗印に、業界みんなで頑張ろうという気概を見せていきたいと思います。

また、街にとっても年に一度、お店を構える方や住んでいる方が自然と集まり、協力し合う機会になっていると感じます。お祭りとして、街の取り組みとして、どう継続していくかを模索しながら、これからも続けていきたいと思います。

●苦渋の“開催見送り”を経て、いま見据えること

インタビューの数日後に迎えた当日。早朝から雨雲に覆われ、天候が危ぶまれる中、SNS上でも出店者や参加者から開催を願う声が多く見られました。

しかし、開始数時間前、雨天により2日間とも中止が発表されました。30年にわたり多くの人に親しまれてきた場を中止とする決断は、実行委員にとっても非常に苦しいものだったはずです。こうした判断を受けての思いを伺いました。

——何ヶ月も前から準備を進めてこられた中で、今年の開催中止は苦渋の決断だったかと思います。率直なお気持ちをお聞かせください。

亀井 本当に残念でなりません。街の方に聞いたところ、2日間とも開催できなかった年は、今年が初めてだそうです。

土曜日の朝、実行委員で集まって開催の是非を検討している間も、地方からはるばる出店に来てくださった出版社の方や、楽しみに来場されたお客様の姿を見かけて、なんとか開催できないかと気持ちは揺れていました。

しかし、2日間の天気予報は揺らぐことのない雨の予報で、断腸の思いで中止を決定しました。何ヶ月もかけていた準備の成果が一瞬で失われ、さらにご来場のお客様の笑顔を見ることもできず、街全体が落胆しているように感じました。私自身も、喪失感でやるせない気持ちでした。

——中止のご案内からもそのお気持ちが伝わってきて、一層心苦しく感じました。

開催を心待ちにしていた読者や出店者の方々へ、来年の開催に向けたメッセージをいただけますでしょうか。

亀井 楽しみにしてくださっていた皆さまには申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、濡れてしまった本を開くときの気持ちは本当に下がってしまうので、皆さまの大切な本を守るためにも、雨には最大限の気を配りながら運営をしています。

もともと、「この時期の天候は安定している」という通説のもと開催時期は変えずに行ってきていましたが、近年は秋雨がお祭りに重なってしまうことが増えてきました。来年の開催に向けては、雨対策をどうするかは実行委員会でしっかり検討したいと思います。

来年はたくさんのお客様の笑顔に出会えるように、しっかり準備をしてまいります! 来年もご来場をお待ちしております。

〜〜〜〜〜〜〜

今回神保町ブックフェスティバルの現場をご紹介することは叶いませんでしたが、話を通して二つのお祭りの共通点が見えてきました。

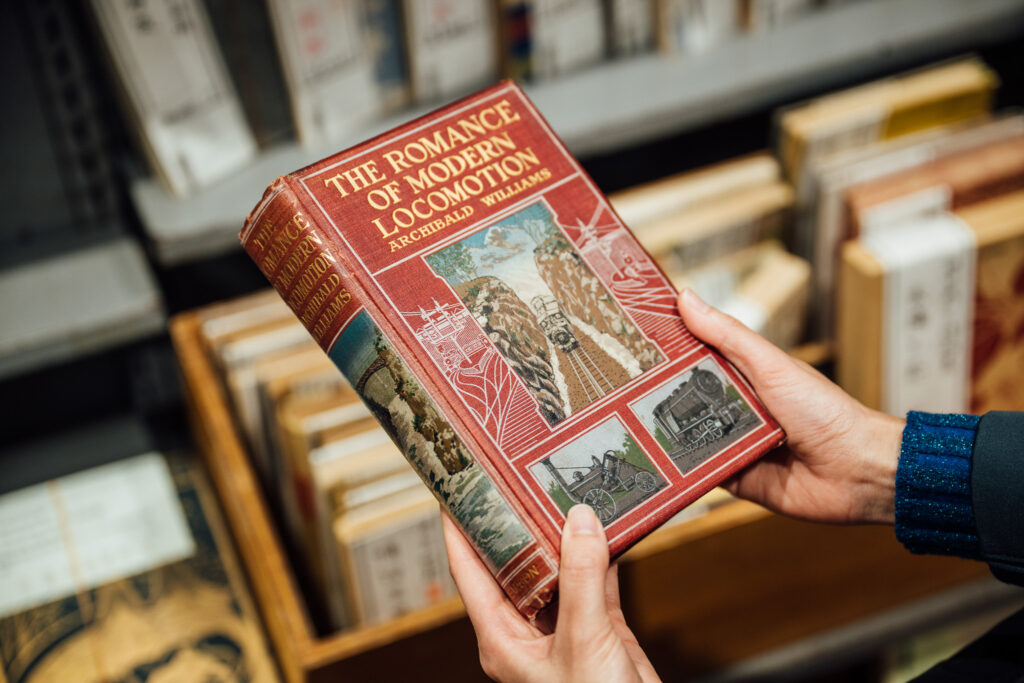

それは、本との“出会い”を楽しむということ。

おすすめもマッチングもされない環境に身を置き、目の前に並ぶ膨大な本とひたすら向き合うことは、世の中にどんなことを考えている人がいるかを知り、自らの心の動きをゆっくり感じる時間があります。

そしてそれが本の街で行われているからこそ、街中であってもその時間は邪魔されることなく、存分に浸ることができる。書に耽ることを街全体で受け入れてくれることが、このお祭りの醍醐味と言えるかもしれません。

早くも次の秋が待ち切れませんが、神保町の書店巡りにたっぷり時間を費やしながら、本を抱えて1日歩き回れる身体に鍛えておきましょう。

Edit/Text: Akane Hayashi

Photo: Yuka Ikenoya(YUKAI)